3月20日,上海纽约大学当代艺术中心(以下简称:上纽ICA)启动新展“生力”(Vitalisms),这也是馆内艺术研究项目“无光之火”(Lightless Fires,2024—26)第二季的内容。

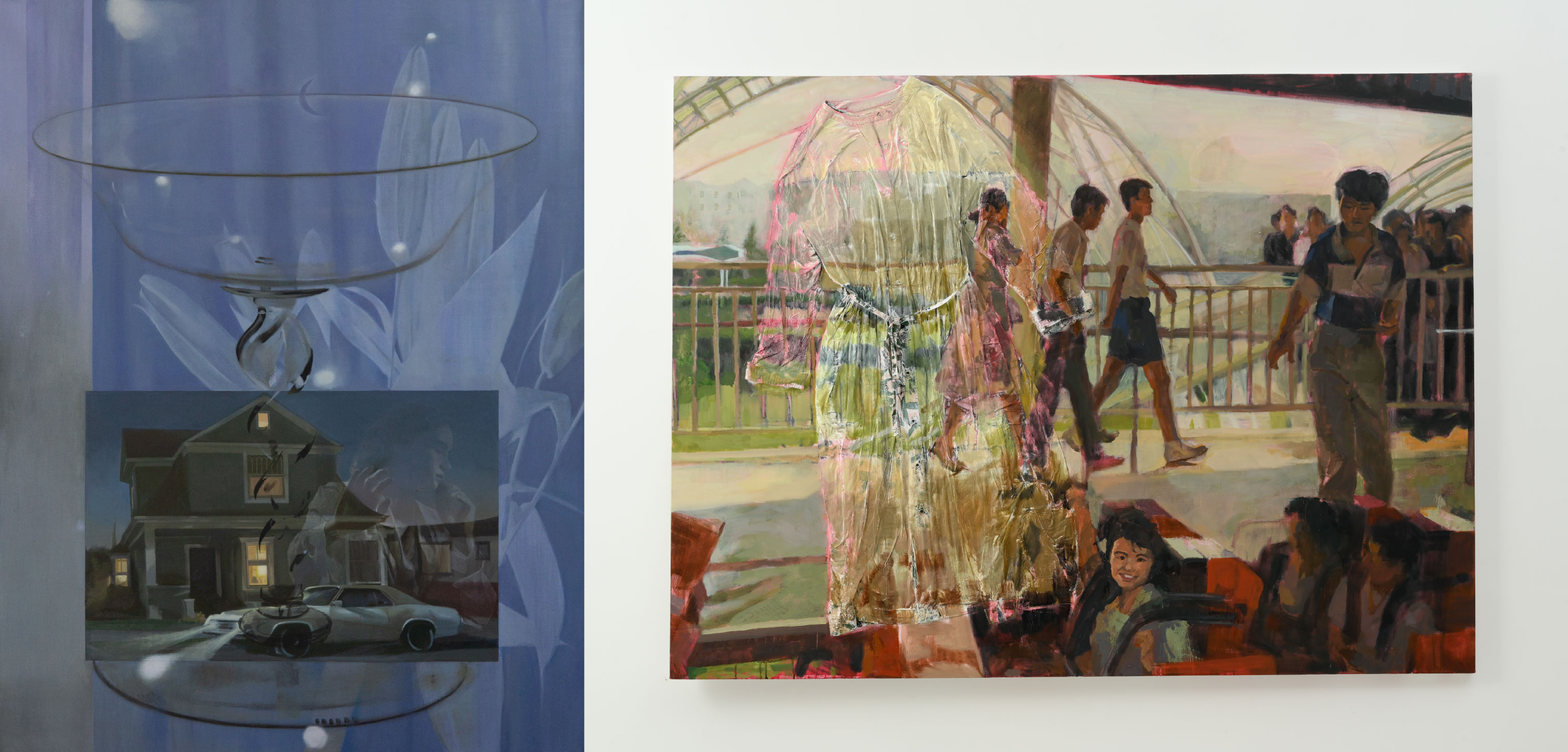

展览聚焦七位中国“80后”“90后“艺术家的绘画作品,参展艺术家包括:蔡泽滨、曹象、崔洁、高晓依、李然、谢灵柔和郑芝琳。

本次展览集中呈现艺术家们过去五年的具象绘画作品,探讨这些作品如何折射其所处的时代语境。

延续对“集体记忆、自发存档与历史书写”的探索,展览中的画作既成为构建艺术家自我或集体记忆的原始文献,也可能对主流历史叙事提出新的诠释。

参展艺术家谢灵柔展出了四件作品,其中《绽放的日子》(2024)和《在黎明之前》(2023)强调了形式与时间和记忆之间的关系。

“绘画承载着时间的痕迹,它允许情感和细节在层层积累中慢慢浮现,这种方式非常适合表达记忆的残缺与变形。颜料的沉积、画布的肌理——本身是一种记忆的载体,它的存档不仅是形式上的记忆的保存,而是对时间的重构,是对那些无法捕捉的情感的捕捉与反思。”

谢灵柔的作品通过多层次的遮蔽或模糊处理,将回忆建构在个体认知之上,实现个人经历与描绘对象的联结,促成记忆的再塑造。

高晓依的作品《列车》(2023)与《昨天,我的父亲和母亲》(2022)将现成物与传统绘画材料结合,呈现对故乡、怀旧、个人身份、历史及关系的反思。

她认为,创作本质上是相当私人的,观众在欣赏作品的同时,能了解艺术家的想法与观点。“你不仅是在观看一件作品,更是在与艺术家建立亲密的联系——有时,这种联系可能不来自作品本身,而是其肌理与触感带来的。”

展览期间,上纽ICA将每周举办艺术家对谈活动,探讨作品本身与历史语境的关系。上纽ICA馆长、策展人Michelle Hyun(玄莲昊)表示,展览鼓励观众来探索绘画作品作为文化媒介的功能。“绘画或许是最直观、最易于辨识的艺术形式,因此能激发更多讨论。我希望这不仅仅是一次展览,更能成为学习的契机,让公众有机会直接与艺术家对话,深入了解作品。”

此外,上纽ICA还将在3月29日举办放映会“记录公社影像训练营:回声——工人新村”。活动将展映九位本地影像创作者的纪录短片,聚焦上海在20世纪中叶为产业工人安置而兴建的工人住宅区。

6月14日,策展人陈玺安将带来专题讲座,探讨社会主义时期绘画传统对当代艺术创作的持续影响。

“生力”展览将持续展出至6月14日,所有展览及相关公共活动均免费向公众开放。欢迎扫下方二维码访问上纽ICA网站,或关注上纽ICA微信公众号,获取活动资讯及报名方式。