01 保护区的课堂

2022年3月,仍在大一的2025届世界史(社会科学)环境研究方向毕业生徐子云,参加了上纽大社区参与式学习办公室(CEL)组织的世纪公园观鸟活动。CEL办公室主任Diane Geng注意到,眼前这位大一女生,背着专业相机,神情专注,动作老练,显然不是初学者。交谈中,Diane得知,子云从初中开始,便在各地的自然保护区观鸟。

子云与大自然的缘分,始于初一加入的学校社团。在老师和专业生态工作者带领下,学生们走进自然保护区,学习鸟类、昆虫和植物知识。几乎每个假期,子云都会在自然保护区度过一段远离喧嚣的日子。

山上几乎没有信号,只有晚上供电。十几天里,她过着与自然共呼吸的生活。

山里的一天,从凌晨四点开始。子云起得比小鸟更早,背着十几斤的相机、望远镜和鸟类图鉴,开始爬山。山上蚂蝗泛滥,它们会悄无声息地爬到身上吸血。子云看到,通常不动声色地把蚂蝗轻轻揪走。

观鸟是瞬间的艺术。漫长的等待、寻找,往往只换得与小鸟几秒的相遇。但子云并不因此焦躁,“不是所有等待都有结果,等得再久,小鸟也未必会出现。看不到,是自然的常态;看到了,才是意外的馈赠。”

在保护区的“课堂”,让子云逐渐意识到,“我是一个不想只坐在教室里面读书的人”。上纽大自由与多元的博雅教育,正是子云适合的学习模式。

02 始于兴趣的正循环

进入上纽大,子云开始通过学校提供的各类学术与实践资源,摸索自己未来的方向。

大二时,她在求职平台Handshake上看到了一则校内招聘信息:环境研究助理教授黄康宁的课题组正在寻找具有数据分析能力,且对环境议题感兴趣的研究助理。

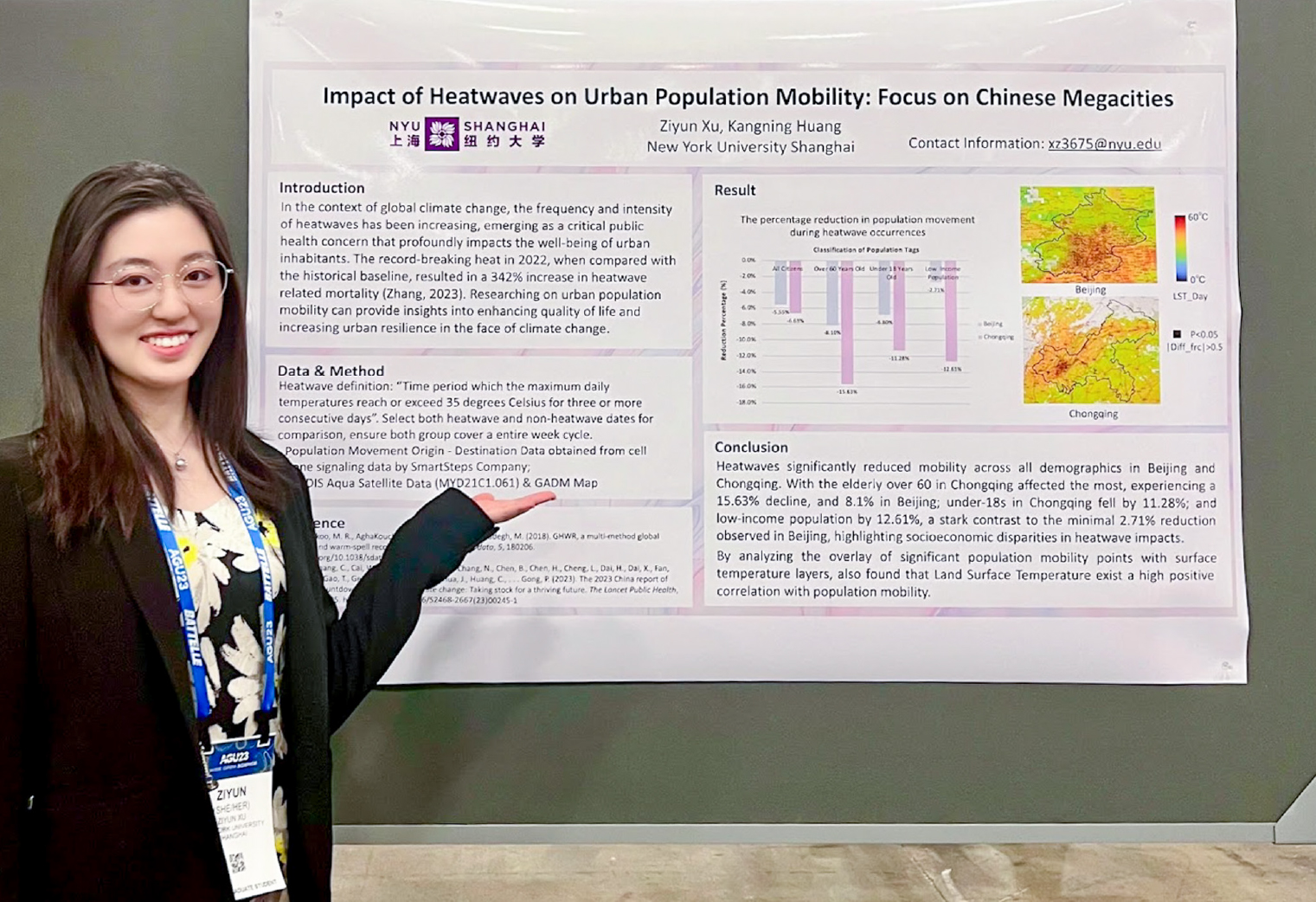

“这不就是我嘛!”修过不少数据科学课程的子云,通过面试,顺利加入了课题组,研究城市热浪如何影响人口流动性,环境研究的学术道路,从此悄然展开。

初入课题组时,子云并不轻松。她没上过环境相关的专业课程,课题组成员几乎全是研究生。她非常慌张。“刚开始开组会的时候,我一点都不知道他们在说什么。”子云坦言。

环境研究所需的数据分析工具有其学科特性。子云在环境研究实践助理教授梁嘉咏的课程和指导下,补足专业知识,很快掌握了GIS、Google Earth Engine等工具。同时,她大量阅读相关文献,慢慢地,她开始能听懂组会的讨论,并逐渐了解如何开展环境研究。

在黄康宁教授的眼中,子云学习能力很强。“广泛涉猎各个专业并不是她的弱势,恰恰是她的优势,因为环境研究本身就是跨学科的。”

科研的道路上,子云不断收获来自外界的正反馈。

大三时,她成为上纽大工学部首位获全奖资助的学生,前往美国奥兰多参加全球规模最大的科技行业女性盛会“格蕾丝·霍普计算机女性庆典会议”(Grace Hopper Celebration, GHC)。

“这是我第一次参加会议,太震撼了!每天我都会和几十位业内人士聊天,了解科技行业,思考自己到底想做什么。”子云回忆道。

那次会议之后,子云开始申请更多学术会议,进入学术研究的正向循环。她先后入选2023年和2024年的“美国地球物理联盟”(American Geophysical Union, AGU)年会,在会上展示并陈述了研究成果。

2023年,子云第一次参加AGU这一领域顶会时,非常惊喜自己能经过筛选,成为少数几个参会的本科生之一。“很多研究生和教授,在几千张海报里,特意找到了我的研究,和我交流研究方法。那时我开始发现并坚信,原来我的研究是有意义的。”

与子云同时参加2023年AGU年会的课题组同事,来自西交利物浦大学的研究生高旭彦回忆道,子云当时在纽约交流,课业压力很大。她一边忙期末考试,一边参加会议。

“她始终珍惜每一次科研机会,从未轻言放弃。在场的参会者得知她仍是一名本科生时,对她所展现出的研究能力和落落大方的表达表示由衷的认可与鼓励。”高旭彦说。

03 点亮他人,照见自己

子云喜欢与人交流,也相信人与人之间的互动能够彼此点亮。在学习和科研之外,她把许多时间投入志愿与社群服务中,用实实在在的行动回应身边具体的需求,也在过程中找到对于自己的意义。

高中时,她作为学生,参与了由三星和中国妇女发展基金会联合组织的“STEM GIRLS”项目,前往中国的贫困县,在高校学者的指导下,开展“科技扶贫”。阅读文献、入户采访、动手改造、汇报成果——整个过程,子云第一次深切体会到:女性在科学研究中的潜力,从不该被低估。

来到上纽后,她继续投身其中,受邀担任STEM GIRLS的“科技女性领袖”,带领更多女中学生走近“科技扶贫与乡村振兴”。

“项目的目的不是要求每个女生必须爱上理科,而是赋予她们信心,并让她们有机会探索自己真正热爱的事,”子云说,“有些学员做完项目,发现自己不喜欢理科,这也很好。因为,知道自己不喜欢什么,也是一种自我探索和认知。”

她仍记得有一位学文科的女生,在参与项目时发现自己对生物实验、计算、作图制表都不感兴趣,一度非常沮丧。

“我就请她调查当地农户的历史,做文献阅读。最后,她在成果汇报时,为大家清晰讲述了当地贫困的背景和原因。现在,她在大学主修法律,也喜欢政治和历史。能在过程中认识自己,就是宝贵的收获。”

大四开始,子云参与由CEL办公室组织的英语教学项目,为学校的保洁、保安、维修和食堂工作人员教授日常英语。这个想法,源于一次食堂里的翻译经历:“那天,食堂阿姨想问是谁点的菜,周围人听不懂中文,她非常着急。我帮阿姨翻译之后意识到,语言不通是他们日常工作中真实存在的难题。”

于是她开始每周两次授课,整理教材、制作课件。保安王喜东师傅说,子云比自己的高中英语老师教得还好:“我们把工作中碰到的实际问题带到课上,她总能找到适合我们的方式,讲得灵活,还一直鼓励我们。”

即使自己的毕业设计很忙,当文学教学副教授、奖学金项目主任Anna Kendrick邀请子云参加“Charting Your Path”经验分享时,她仍毫不犹豫地答应下来。“子云有社会担当,也懂得感恩,她不认为一切是理所应当的,真心对待身边人。”Anna说。

在做这些事的过程中,子云从不觉得自己是在单向付出。她说,很多时候,别人也给予她影响与启发。

“高中时,我们团队在广西的一个贫困县完成改造项目,帮助农户提高了收入。第二年回访时,一位农户几近落泪地对我说,‘很感谢你们做了这些,真的帮到了我们’。那一刻我特别感动。原来自己做的事,真的在给他人的生活带来切实的改变。”

2025年秋季,子云获奖学金,将赴耶鲁大学继续攻读环境相关的硕士学位。大学最后一个学期,她仍在尝试新角色——她是职业发展中心(CCD)的职业朋辈顾问(Career Peer Advisor),也是“校园日”(Candidate Weekend)的招生大使(Group Leader),常常与学弟学妹们聊当下、聊未来。

“暂时不知道自己的兴趣没关系。做任何事,结果当然重要,但别只盯着结果。你要相信,那些你认真做过的事,哪怕当时看起来不相关,也许在未来的某一刻,会以一种意想不到的方式连结起来,成为你故事的一部分。”子云说。