对流现象无处不在:暖空气上升形成风,洋流在全球范围内循环,甚至地球内部的岩浆也在缓慢流动。原理很简单——温度较高、密度较小的流体上升,而温度较低、密度较大的流体下沉。然而,这一简单规律也可能引发极为复杂的流动现象,如大尺度环流(Large-Scale Circulation, LSC)的形成。这种有序流动结构可稳定维持较长时间,也可能突然转向。深入理解LSC的形成机制及热量传输方式,一直是流体力学研究的重大挑战。

上海纽约大学数学助理教授黄金紫及其合作者近期发表了两项研究,他们借助一个高度简化的模型,对这一问题展开了系统探究。研究采用了一个环形容器,底部加热、顶部冷却。即便是在如此简化的装置中,流体的运动特征依然展现出与大气环流和洋流类似的复杂行为。其成果先后发表于Journal of Fluid Mechanics(《流体力学杂志》)与Physical Review Fluids(《物理评论:流体》)。前者重点讨论环流的形成与变化机制,后者则着重分析此种环流对热传递的增强效应。

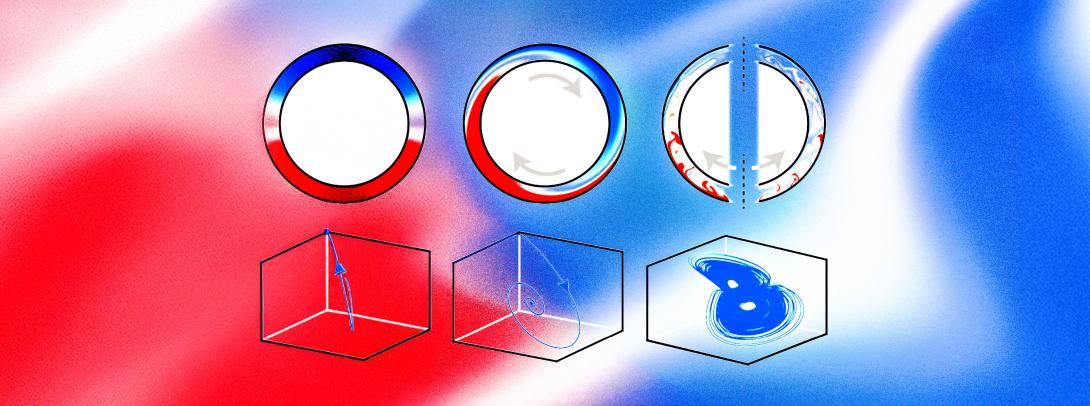

“在第一篇论文中,我们主要关注流体自身的运动,”黄教授解释道,“低温下,液体几乎不发生流动;随着加热强度的增加,液体开始沿顺时针或逆时针方向形成稳定的环流。当加热进一步增强时,会出现意想不到的现象——流动方向会突然反转,这种反转有时呈规律性的节奏,有时则完全不可预测。”

数值模拟显示,在强加热条件下,流动可能呈现混沌状态

为了解释这一现象,研究团队构建了一个简化的数学模型。其核心在于,该环流的动力学行为非常类似于摆动中的单摆。就像单摆会越过平衡位置并摆回一样,流体环流也可能越过临界点,从而反转方向。这一简单的类比有助于解释,为何大尺度环流有时表现得井然有序,而有时则呈现出混沌无序的特征,导致人们难以预测其长期运动状态。

“我们的第二项研究在此基础上,探究了环流形成后如何影响热传递,”黄教授补充道,“即便静止的液体也能缓慢传导热量,但一旦发生流动,其向上和向周围方向的热量传导效率便会显著提高。”

研究团队在此基础上建立了新的理论模型,用以揭示这一过程。结果表明,环流越强,系统的热传递效率越高。实际上,该模型预示了加热强度与热传递效率之间存在明确的数学关系,这与过去多年来的实验与数值研究结果相吻合。

上海纽约大学与纽约大学库朗数学科学研究所联合博士项目的博士生张玥嘉是团队第二篇论文的第一作者。在2024年美国物理学会流体力学分会年会和SIAM/CAIMS年会等国际学术会议上,她展示了团队的研究成果。她表示:“令我兴奋的是,这样一个极简的模型竟然能够揭示真实世界的规律。我们的方程能够复现实验中观测到的行为,这让我们的实验结果不再停留于抽象的理论层面,而是变得更加具体可靠了。”

展望未来,黄教授计划将这些方法推广至更能准确反映大气与海洋特征的更复杂的系统中。他的研究对工程领域具有直接指导意义,既可应用于工业与电子设备冷却系统设计,又可优化建筑通风,节能减排。

“我们的研究从最简单的模型入手,旨在把握热对流的基本物理机制,”黄教授总结道,“只要充分理解了这一基础机制,我们便能在此之上逐步拓展,以更好地解释现实世界中的复杂现象。”