提起“AI教育”,人们往往想到算法批改作文、自动生成习题或随时待命的虚拟家教。而在上海纽约大学,一场更具前瞻性的教育实验正在重新定义人们对“AI教育”的想象。

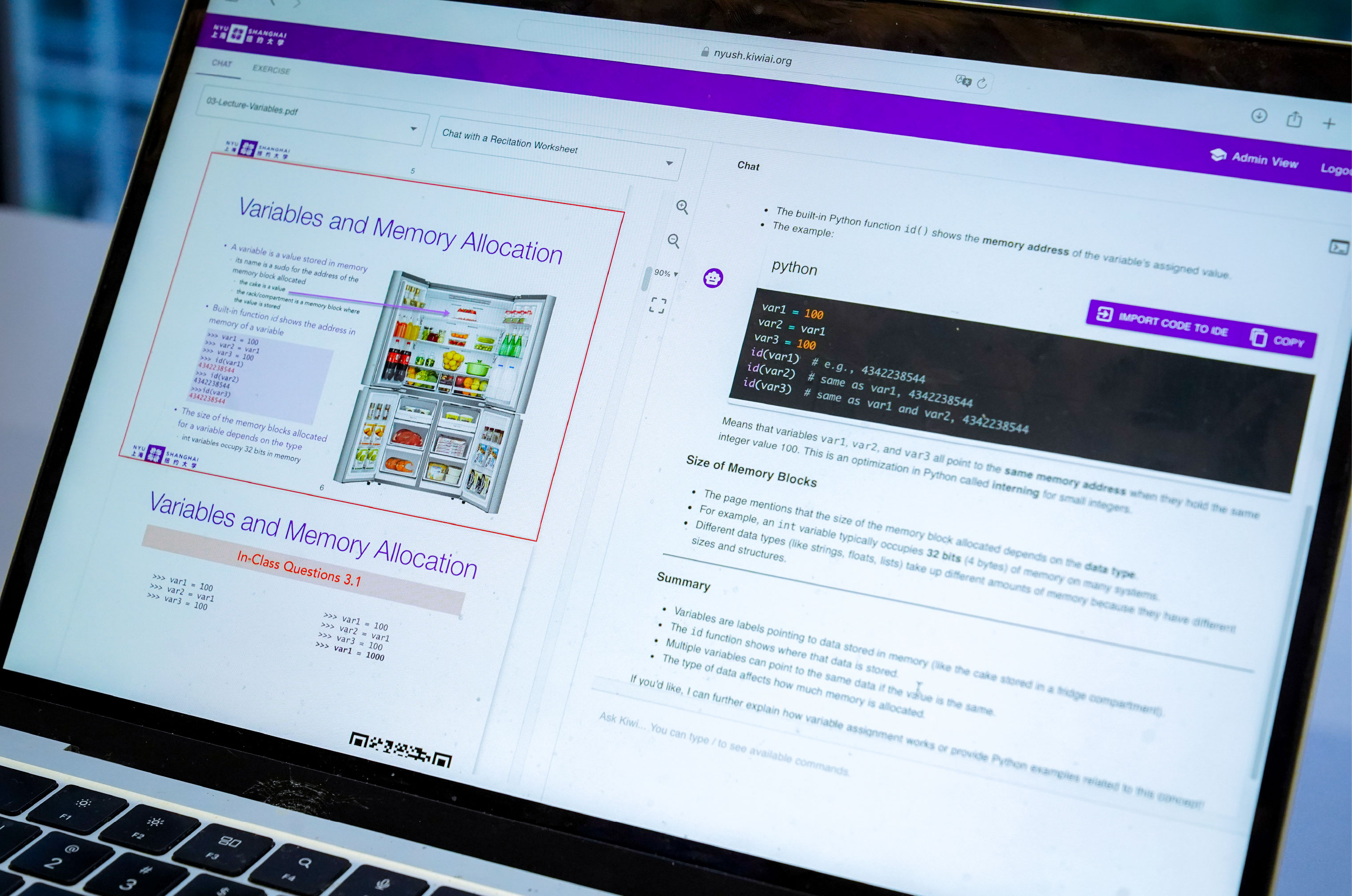

今年秋季学期开学前,大一新生们收到了来自学校学术资源团队的邮件,邮件中介绍了Kiwi——一款由上纽大师生共同开发的 AI 学习平台。通过与课程内容深度融合的对话式和个性化生成内容的交互,Kiwi旨在帮助学生理解AI的运作原理,并进一步尝试构建属于自己的AI应用。

自2023年秋季构想诞生以来,Kiwi的发展迅速。项目在2024年春季首先于编程导论课程中试运行,随后扩展到计算机科学、数据科学与工程学部的多门核心课程,如今已向全校本科生开放。学生调查显示,超过 90% 的用户认为Kiwi显著提升了学习效率。

重塑“AI赋能的AI教育”

计算机科学助理教授文弘毅是Kiwi项目的负责人,他希望Kiwi能超越传统“AI 教育”的框架。

“现在谈到AI赋能教育,大家首先想到的是AI辅助写作、语言或者艺术创作,”他说,“而我们希望从更普世的角度切入,让大家首先去理解 AI的逻辑、能力与局限;在此基础上,再去探索一系列具体应用,让AI真正成为有效辅助各学科学习的工具。” 为了实现这一目标,文弘毅认为,利用AI来实现个性化教学至关重要。

Kiwi的设计理念紧扣这一想法:与其让学生随意向大语言模型提问、得到泛泛的答案,不如让AI更了解他们具体的学习场景。Kiwi与课程内容紧密结合,在系统中嵌入了详细的学习上下文,包括学生正在查看的课件、编写的代码等。因此当学生提问时,Kiwi能精准识别他们在哪个知识点遇到了困难,并结合教学材料提供针对性指导,而不是简单地给出模糊的回应。

“我们的目标不是另造一个聊天机器人,而是打造一个能与学习者共同成长的教学智能体。”文弘毅说。

教师也同样能从Kiwi中受益。除学生端口外,系统还设有教师端口,能够直观地呈现学生的提问与学习进度,帮助教师判断他们在哪些知识点上的理解较为薄弱,从而在后续课程中有针对性地调整教学节奏。

“学生在课堂上有时不愿主动提问,老师很难实时了解大家的困惑点。但在Kiwi的辅助下,我们能获取这部分数据,让教学反馈更顺畅,也为师生之间架起了一座新的桥梁。”文弘毅补充道。

学生共创:从用户到开发者

与许多由公司和开发者主导的AI教育项目不同,Kiwi从设计阶段起就不断吸纳来自一线使用者——学生和教师——的想法与灵感。

上纽大的同学们是Kiwi团队的核心力量,负责界面设计、功能开发与测试等工作,并以 Kiwi 为平台开展科研项目。使用Kiwi授课的教师也与开发团队保持紧密沟通,共同探索如何改进教学流程。

数据科学专业大四学生蒋毅成在两年前加入了Kiwi团队。“那时候Kiwi还只是一个基于AI算法的学习视频推荐工具,”他回忆说,“后来随着大语言模型的发展,我们意识到它可以变得更具交互性,真正参与到学习过程当中。”

对蒋毅成来说,看到自己写的代码在真实场景中得到了实际的应用,令他很有成就感。“许多科研项目往往止步于原型阶段,而Kiwi不一样。我们今天改进的功能,下个月就能被实际应用,这种体验令人振奋。”

计算机科学专业大二学生苏文皓最初是Kiwi的用户,他通过2025年的上纽大数字化创新大赛加入了开发团队。“以前从用户的角度看,总觉得有些交互不够顺畅,”他说,“现在成为开发者,我终于能亲手去修复和完善它们。”

这是他第一次参与大型协作式开发项目。“我学到的不仅是编程,更重要的是理解了一个想法如何一步步落地,成为一个真正可用的产品,这当中伴随着大量的信息检索以及和老师的密切讨论,整个过程给我带来了一种认知上的提升。”

博士生赵思航则在团队的发展中引入了研究视角,“我的角色是连接设计与科研,确保我们构建的系统能支持真实的教育研究。”日常工作里,他还负责优化整个开发流程,为Kiwi的后续扩展打下基础。“我的目标不只是让结构更清晰,而是让整个团队的合作更高效、更连贯。”

这段经历也影响着他博士阶段的科研方向。“通过Kiwi,我把研究重心逐渐转向‘AI 赋能教育’。这个领域近年来发展十分迅猛,”赵思航说,“Kiwi的工作和我的科研发展,二者相辅相成,是一个螺旋递进的关系。”

向“无感”的教育智能迈进

展望未来,文弘毅希望Kiwi能够变得更加“无形而自然”。“理想状态下,Kiwi 将成为一个几乎‘无形’的学习伙伴——你感受不到它的存在,却能在潜移默化中获得帮助。”

在他看来,Kiwi的意义不是取代教师,也不是让学习自动化,而是成为连接人类好奇心与机器智能、理论与实践的桥梁。

“Kiwi 的目标从来不是让教育更机械化,”文弘毅说,“而是让学习过程更高效、更个性化,也更贴近人的思维方式。当有一天学生和老师在使用中忘记Kiwi的存在,那才是它真正成功的时刻。”

Kiwi由MAPS科研组开发,欢迎感兴趣的同学加入项目!