1994年秋天,张骏刚从哥本哈根大学尼尔斯•玻尔研究所取得物理学博士学位,踌躇满志,北欧已经住了四年,生活宁静如童话,自由、平等的学术氛围,尤其让他喜欢。

平淡的日子里,他偶尔显得若有所失。“丹麦最高的山,都不过171米。”对朋友说的玩笑话里,藏着几分不满足。此时的他,心中正憧憬着另一种气象——大山大海,巍峨澎湃。他想要变化,渴望新的冒险。

心动之地是美国。他给普林斯顿大学的Albert Libchaber教授寄去简历,希望加入他的实验室。

这位在凝聚态物理和非线性动力学方向享有盛誉的科学家,是当年诺贝尔奖的热门人选,1986年获得过有“诺奖风向标”之称的沃尔夫物理奖。

开头并不顺利。

一次学术会议后,张骏乘火车去普林斯顿面见教授,出发前,教授告知他,实验室暂时没有空缺,但欢迎他来实验室看一看,聊一聊。

见面相谈甚欢,可惜教授口风未改。

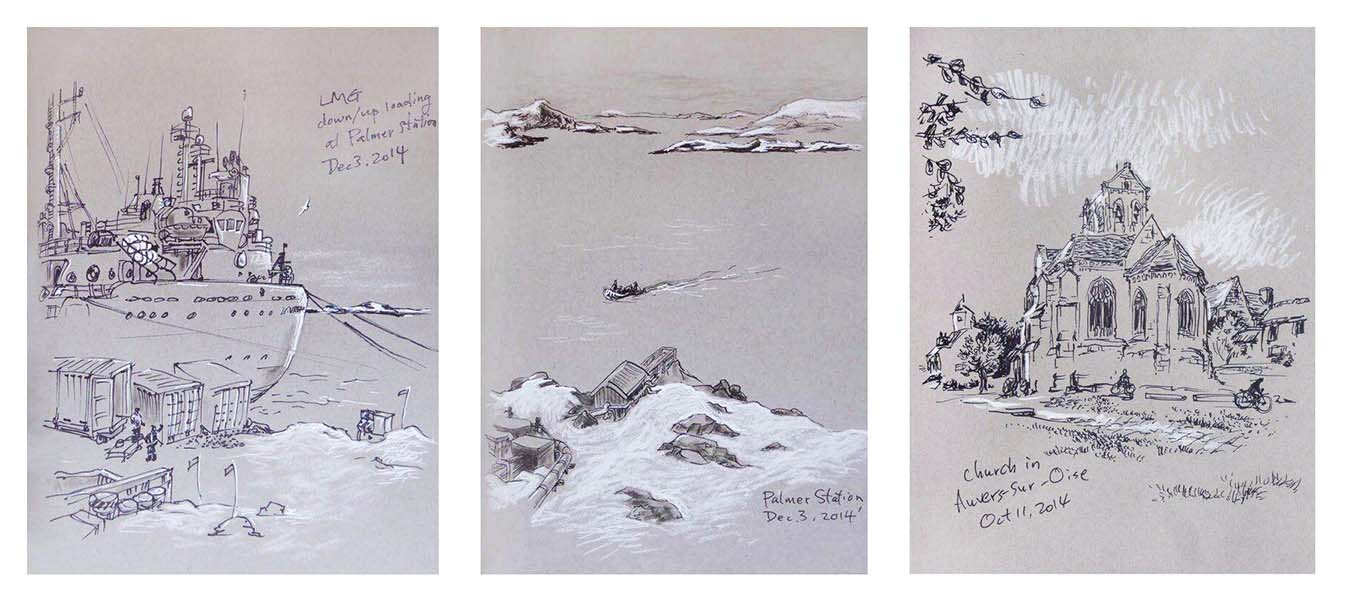

临别一刻,转机出现。Libchaber无意间瞥见张骏随身携带的速写本,满纸是他在欧洲、美国游历时的街景和人物速写,笔触潦草,却灵气十足。

教授酷爱艺术,是位收藏家。他拿着本子在办公室端详许久,放下、离开,片刻后又折返,再次拿起细看。张骏准备告辞,教授忽然开口,“Jun,何不跟我一起去纽约?我秋天会在洛克菲勒大学重新开始。我想看看,和一个艺术家合作做物理,会是什么样子。”

张骏至今不确定教授为何突然改变主意,“也许他觉得艺术和科学有内在联系,对艺术敏感的人,应该拥有科学所需的某种洞察”。

就这样,戏剧性地,他被Albert Libchaber招入麾下,成为洛克菲勒大学的博士后研究员。

1994年10月,张骏婉拒了赴法国和西班牙进行博士后研究的机会,如愿踏上纽约,在曼哈顿约克大道1230号,翻开了他美国岁月的第一页。

这段伯乐之缘延续至今。2025年,Libchaber教授91岁,张骏飞去瑞士苏黎世,参加为庆贺他的寿辰特地组织的跨学科研讨会。

老先生始终坚信科学与艺术血脉相通。重逢时,他再次提起30多年前初见张骏的直觉, “Jun,你不知道,你对艺术的理解,在你的物理研究里起了多大作用。”

从小断断续续画了近50年画,学习、研究了40多年物理的张骏说,老先生可能是对的。

Part 1 美,额外的要求

2024年4月,凭借在流体物理、复杂系统和软物质等交叉科学领域,特别是在流固耦合、生物推进、地球流体动力学等方面做出的国际级突出贡献,张骏当选为欧洲科学院外籍院士。

有推举他的剑桥大学同行形容,“张骏教授是流体力学领域里的一位诗人”。数年前,美国物理学会(APS)在点评他把流固耦合带入科学主流时,也用了颇具文学味道的词汇赞扬他的实验研究——优雅而巧妙(elegant and artful)。

很难说这样的科研风格与他的艺术直觉无关。美,是他科学世界里的隐形标准,也是让他数十年沉醉其中的理由。

与抽象的理论物理不同,在张骏深耕的实验物理之流体力学领域,美在双重:除了内在的深邃逻辑,还有肉眼可辨的外在万千变化。

2025年7月,他与上纽和纽大两位同事合作的一篇论文,发表在美国物理学会流体科学的权威期刊《流体物理评论》(Physical Review Fluids)上。论文阐明的是影响涡环(一种形状似甜甜圈的旋涡)运动行为的一些因素和它遇到水面反弹的机制。

研究持续了两三年,临近投稿,一切工作就绪,张骏说,还差一张完美的图片。影像发生在一秒之内:水箱里,涡环靠近界面,形貌瞬间分明。张骏拿出合作者在实验室拍到的照片,在不碰触单个像素的前提下,把原本的黑白色渲染成醒目的孔雀蓝。

在他看来,论文发表,靠的不全是逻辑、公式和数据。美感,不可或缺,“那应该是我对自己额外的要求。”

张骏还相信,把美呈现出来,能让人感觉基础科学是可以亲近的。

2023年5月,他与几位同事一起,在学校策划“寻迹科学中的艺术”展览,展出20余幅物理、数学、化学、生物学等学科的影像作品。借助最新的视觉技术,上纽科学家们将微观和无形世界之美,转化成了观赏性十足的艺术表达。

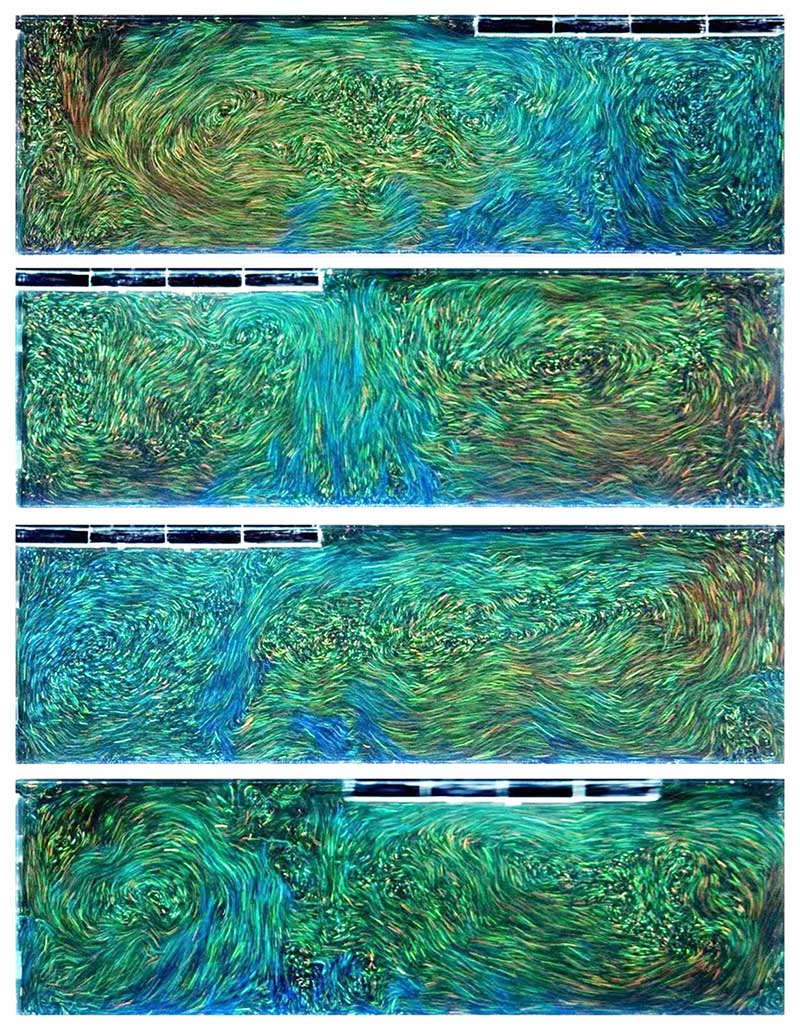

导赏的时候,他讲了一个小故事——2018年,一次学术会议上,一位来自日本的年轻教授对他说,“张教授,您不认识我,但我看过您拍的一张热对流的照片,我太喜欢它了,正是那张照片吸引我进入了流体力学专业。”

时隔几年,张骏仍清晰记得那次对话,因为“纯粹出于视觉美这件事本身,而愿意进入一个新的科学领域,让人感动莫名”。

张骏还想起一位丹麦学生。十几年前,两人合作拍下了一组实验视频。学生看着影像,喃喃道,“It's painfully beautiful.”(这美得让人心疼。)“这种美转瞬即逝,偶尔看到,又感动,又惆怅。”那种幽微、复杂的刹那情绪,张骏也有。

“科学家有时候比艺术家还要敏感、感性。事实上,做科学需要一些非理性的东西,一些看起来没什么逻辑的联想,去相信直觉,在非常有限的空间,去打破约束。”张骏说。

他的许多科研灵感就是诞生在这种“没什么逻辑”的随机时刻——散步、画画、骑车、发呆……

两年前,他在权威期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表文章,主题涉及地球内核的运动。论文的发表经历了几番激烈交锋。支持他的编辑认为它是“过去十年来,该方向上最具原创性的工作”,反对者斥他的研究为“一个fantasy(幻想)”。

“我喜欢‘幻想’这个词,”听到刺耳的批评,张骏反而笑了,“我就是想追求某种幻想。不为什么,这才有趣嘛。”

张骏称自己是流体力学领域里的“坏孩子”,总要挑战常规。

流体力学,揭示万物流动之道——风如何卷起涡旋?水如何形成波纹?鱼群列队,飞鸟相伴,为何它们集体运动却不会相撞?研究水、空气与其他介质相互作用时,张骏总想让它们动起来、变起来。那很难,但越难,他越兴奋,越想尝试,“有挑战才有意思!”

“这听上去很任性,可能也比较奢侈。美、优雅、有趣,都是个人化的追求,见仁见智。人是自由的,有机会都应该追求自己觉得美、觉得有趣的东西,不是吗?”张骏反问。

Part 2 自由的足迹

张骏出生于60年代的郑州,父母都是知识分子,五岁那年,全家被下放到河南农村。记忆里的那几年,是家人没有尽头的劳作,喷洒农药的飞机,被印染厂污染的河流,喧嚣的大喇叭,果园、农场、尘土、秋风。大人在动荡里挣扎,小孩自顾长大。

他小时候得过脑膜炎,差点没能活下来。捡回一条命后,胆子更大了:扒车、打架、被村民追、逃出家门在田埂上狂跑。书包很薄,几乎不装书,一边骑车一边甩,像电影《阳光灿烂的日子》里那帮混小子,野、张扬、无拘无束。

双子座,能疯,也能静。他天生对线条、光影、形态敏感,一个人的时候,常常在画画。上了中学,对物理产生兴趣,那时是“科学的春天”,杂志、电视、广播里充满科学家的故事,火箭、飞船、缀着星星的夜空,点燃他对科学最初的向往。

80年代,他考上武汉大学物理系,“绝对是超常发挥,因为高中偏科严重,数学物理十分突出,语文英语一塌糊涂”。由着天性玩大的孩子,到了大学也“浑不吝”, “能逃的课几乎都逃,早上基本起不来”。

但他心里清楚,自己热爱物理。比起在教室里排排坐、听课,他更喜欢待在实验室里动手,自己捣鼓、钻研,也从那个时候开始读文献。

毕业那年,他放弃了学校分配的工作,自己找了份郑州大学的教职,21岁,第一次上讲台,学生小不了他几岁,他紧张得直冒汗。

得空了,就去远方游荡。他骄傲地说自己可能是中国最早一批背包客,刚做过外科手术,就敢一个人跑去青海,徒步了一个多月,回来的时候,“晒得像只煮过头的虾米”。

在郑州,他一边教着物理,一边还被朋友介绍给几本都市杂志,做起了兼职插画师。快要出版付印,内容还不够,他会被叫去“救火”,把“天窗”补上——编辑讲文章大意,他根据理解,外加想象,创作一组故事插图。最多一天就得完成。他享受这种极限操作,刺激。

他画得很老道,虽然从没在科班里学过。“画画也许需要一定的天赋,物理是兴趣。它们本质相通,都需要创造,绝对不能重复。”

物理吸引他,因为“物理定律谁也逃不出,但是物理学家要在极有限的空间里发挥想象力,在人类认知的缝隙里创造新东西。就像非常激烈的竞赛,侥幸又成功了,就是那种快感”。

在郑州工作三年后,他在《参考消息》上读到一位大物理学家写的文章,说有的美国大学生的基础并不十分扎实,却敢于做前沿研究。他认同,也蠢蠢欲动。那是他第一次对“成为真正的科学家”产生念头。

他决定去一个高水平但冷僻的地方深造,写信给以色列希伯来大学申请攻读博士,一年后,拿到录取信。那时中以尚未建交,签证是一张“另纸”。除了他,那年几乎没怎么见过从中国去的留学生。

历史上,中国曾接纳犹太难民,两个古老民族又都数次历经危亡,以色列人对中国人常怀好感。几乎每个周末,张骏都会被当地人请到家里做客,远足的山路,餐厅的茄子酱、鸡肝酱,香料的气息,菜场里的叫卖声,友人们的谈笑声,他回忆起来,清晰如昨。

初出国门,张骏感受到的不是差异,而是共通。“人性、好奇心、对美的向往,跨越种族,都能沟通。”

1991年初,在耶路撒冷求学了一年半,第一次海湾战争爆发,防毒面具发到了宿舍,他无法再待下去了,以色列的阳光成为了记忆。

他选择去丹麦访问,起初研究光学,后来机缘巧合转入流体力学。那时的丹麦,是欧洲学术的热土。对复杂系统科学的关注刚刚兴起,在经历量子物理革命多年后,尼尔斯·玻尔研究所又一次成为科学家的汇聚地。

“我赶上了第二个黄金年代,”他说,“量子力学是从哥本哈根开始的。那里不是人们想象的保守地方,非常平等。我作为稚嫩的参与者,该争吵时也争吵,做了些有趣的新东西。难以想象,连博士论文题目都是我自己选定的。”

博士毕业答辩完的第三天,他就动身去了令他兴奋的纽约,开始做博士后,老板Libchaber教授是重量级人物,前两年压力巨大,有时候中午要回家喝半瓶啤酒镇静,才能回实验室继续工作。

跟随新老板,他的研究方向变成了生物物理——那时被认为是“21世纪的科学”,有点想赶上那班火车的意思,“但自己储备又不足,很难做出来好东西”。

有一天,他在旧行李里翻出一本从丹麦带来的杂志,里面刊登着一篇关于大陆板块漂移模拟的报道。他突然想到,自己或许可以在实验室里重现地球上的那些过程。已经很晚了,他顾不上那么多,兴奋地给Libchaber教授打电话,电话里没聊够,两人干脆约在办公室接着聊,在一块巨大的黑板前,师徒从深夜讨论到凌晨。

那是张骏学术生涯的转折点之一。从那以后,他的研究方向从生物物理转回流体力学。一切开始变得“可以把控”。

Part 3 最好的工作

在纽约立足,尤其是在基础科学领域,从来都不是一件容易的事。

张骏仍记得读博期间,第一次从丹麦去美国开会:偌大的会场,上千人身着深色服装,乌泱泱的,他穿着牛仔裤,手里还拿着速写本。那一刻,他心里发怵——这些都是优秀的同行,他该怎样做,才不会被淹没在人海,活出自己想要的样子?

“Be yourself, be your own hero”(做自己,成为自己的英雄),是他后来在纽约悟出的信条。在复杂庞大的学术和社会系统里,要稳住自己,始终记得为何到这来,想要做什么。Libchaber教授也提点他,纽约也许会让很多人不知所措,但永远不要失去你的灵魂。

1997年秋天,洛克菲勒大学三年博后生涯告一段落,张骏加入久负盛名的纽约大学库朗数学科学研究所,担任研究科学家(Research Scientist)。

从年轻学者,到纽大终身教授、上纽物理与数学教授、美国物理学会会士、欧洲科学院院士,快30年,他都在纽大体系里研究、教学,从未离开。自2001年至今,一直担任纽大库朗应用数学实验室联合主任。

1998年前后,张骏在库朗所建立了第一个流体物理实验室。那时,有两位资深教授一直想建实验室,却找不到愿意冒险的人,去干这个“数学家圈子里的异类活儿”。张骏形容,因为“无知”,所以他敢,当了一回“傻子”。

实验室顺利运转起来后,张骏自由地做他认为有意思的研究,按自己的想法行事。有一天,最初邀他入局的老教授特地来看他,坐下后说,“Jun,我们喜欢你。你知道为什么吗?因为你不听我们的。”

张骏说,这就是库朗所的包容。

在纽大库朗所,身份不重要,做出好的工作才重要。中午,大家在13楼的休息区一起吃简餐,不管你是院士,青年学者,还是短期来访的教授,甚至只是在读学生,大家都可以在同一张饭桌上地谈工作、想法、灵感、发现,平等开放,学术至上。

2012年,纽约大学和华东师范大学携手创立上海纽约大学——中国第一所中美合办的研究型大学。消息几年前就在纽大传开, 张骏决定来上海。

新一段前所未有的冒险,既是重返故土、离年迈的母亲更近,也是一次激动人心的创业。

实验室又得从零开始了。开头总是难的:地板漏水、设备发霉、搬新校区、屋顶装修,都得撸起袖子自己干。一切安顿妥当,他想,能自由做自己喜欢事情的地方,就是天堂。

他每年都给本科生上基础课。哪怕已经是资历很深的教授,在这教了十几年,他课后还是会写复盘小笔记,提醒自己下次要如何改进,让课堂更有参与感,让学生在教室里互动起来。

他鼓励本科生进实验室。“零基础也不怕,只要真的有兴趣,肯花时间学,就能学会。”

实验室里,他笑称自己是给学生打下手的人。怕学生们操作不熟练受伤,钻孔、切铝型材,都是他来;水箱漏水,他去补硅胶。实验室不整洁了,他会提醒“熊孩子”,用好工具要放回原处,地面要干净、台面要有序,养成习惯很重要。

他的实验室,成员不超过十人,三名是本科生。在本科生眼里,被院士手把手教,是一种“想都不敢想的奢侈体验”。他也像他当年的老板一样,不时提醒年轻人:不要迷信权威,也许你的想法更有创造性。

在科研上,他不想让年轻合作者感觉只是来“搬砖”,也从不催促。他说,相比“量”,更要做到“精”,“不要讨好,不要应付,不要急躁”。新加入实验室的本科生以为六个月就能发一篇文章,但在他的实验室,两年才有成果。

为何愿意带零基础的本科生?他答:“我本科没有这样的机会,现在我自己有经验了,上纽也有条件,能带一个是一个。”

他依然相信,最好的工作在下一个,巅峰尚未到来。“实验物理需要丰富的经验。每一个工作都不能量化比较,我永远相信我的下一个项目,漏洞会更少,会更漂亮。未知,总是最吸引人。”

他最近想做一个他相信没有人做过的东西:让一个流体环在空中漂浮,形成像甜甜圈一样的形状,再聚合、散落,最后自我解体。应用方面的意义也许不大,只是好奇,也因为美。他想拍下来,把漂亮的物理过程用简洁的数学模型解释,然后写成论文,介绍给同行们。

如今的科研驱动力跟30年前一样——喜欢。做实验,对他来说,是在和大自然对话。当提问不够精准到位,大自然的回应常常模棱两可,他要做的,是让问题更清晰,更纯粹。那是让他满足的过程。

来上纽12年了,现在的生活很简单:在实验室工作、上课、开学术会、写论文、打羽毛球、健身,偶尔画些速写,劳逸结合,保持身心健康。

他不是完美自律的人,作息不好,常熬夜,有拖延症。报告临近,他也会像不想写作业的学生一样“拖”着,看完球赛再说,放过自己,接受自己无伤大雅的小毛病。

他依然画画。加入了两个上海的艺术群,周末时不时约上朋友一起去专业画室里画。群主布置题目:“蓝天白云,但你此刻置身在黑暗的森林里”,限时创作,他第一个交,还是对极限挑战乐此不疲。

出远门儿必定带上速写本。最远到过南极,研究海洋生物,抽半个小时在冰天雪地里素描,也去法国小镇,画奥维尔教堂,向梵高致敬,还在纽约画过一个即将消失的渔市,清晨五点就到那,像人类学家一样,细致观察,记录倒计时中的鲜活。

去年生日,他许愿要开始创作大幅油画,苦于目前还没有整块空闲时间;他也想创作一部关于水和风的纪录电影,不讲解,只展示美:风吹麦浪,水滴聚散,让人看见自然的呼吸;他享受看画展,挪威艺术家爱德华·蒙克(Edvard Munch)是他最喜欢的画家之一,他欣赏画家在苦寒之地里火山一样的灵魂——自由、热烈、有激情。

他也喜欢电影《阿甘正传》。从郑州到武汉,从中国到以色列,从丹麦到美国,从纽约回到上海,他这一路也走得蜿蜒,在一条没有规划的漫长跑道上,在一个接着一个的人生意外里,跟着时代起起落落。

像阿甘一样,一个只管向前的普通人,勇敢,幸运,全力以赴,步履不停。