01 “零成本创业”

2022年末,上海纽约大学大四的申请季,主修交互媒体艺术(IMA)的施佳敏和身边的同学一样,正在紧锣密鼓地准备研究生申请。

“对我们IMA专业的同学来说,读研是一件很正常的事。”然而她却卡住了:“文书要写读这个项目的理由,但我就是写不出来。当时朋友劝我说,学校只是看一下而已,不必较真;先拿到录取,再考虑到底想不想去。”

但佳敏在这件事上非常“执拗”。“我有我自己的规则,我必须呈现自己真实的状态,而不是包装出一个光鲜亮丽的自己,满足这个学校的需求。我希望‘我作为我自己’能被这个学校看中。”

另一边,机构的辅导老师给她的作品集建议也与她的想法相左。“他们建议我做‘过关但正确’的平面设计作品,但我觉得,既然我花了时间精力,就要表达自己的真实想法。读书是为自己读,已经是一件非常接近自由的事了。做一个符合标准、但没有个人特色的作品,那又怎样呢?”

在一次次打磨申请材料的同时,她陷入了一次次对既定规则和人生价值的反思。她开始思考研究生教育之于她的意义。对于要不要继续学习艺术设计,她有点犹疑,她觉得创作关乎自我表达,只要它能自圆其说,所有创作都是可行的。

另一方面,她也会思考作品的“商业适用性”:“如果只是想实现自我表达,不一定要继续上学。商业的世界太精彩了,我不想在一个小圈子里只做‘悦己’的事。”

挣扎了大半年,佳敏仍无法说服自己继续读研,在2023年临近毕业前的春天开始求职。她与当年实习时认识的一位纽大校友一拍即合,几乎在一周内便决定,加入她的初创企业——一个做品牌咨询、也做可持续家用产品的工作室,担任设计师。

毕业后的第一份工作没进“大厂”,佳敏的家人对她颇有微词。妈妈和其他家长吃饭,听到别人说,你女儿挺优秀的,怎么现在会做这样的工作?妈妈也有同辈压力,会因为她的工资不够高感到没面子。

然而佳敏自己却并未“屈服”。“我不觉得我需要向他们证明什么。需要‘自证’,说明最难过的还是自己这关。但我坚定地认为我就是有好状态,我就是可以用自己的双手把生活变得更好、对生活更有掌控感,这就足够了。”

在她的职业观中,一份“好工作”并不和“高薪”或“名企”划等号,而在于能从中获得的自我价值。

在最近一次上纽校友聚会时,佳敏这样介绍自己现在的工作:“我现在在一家初创公司,玩得非常开心。”

初创公司的一切都太令佳敏兴奋了。公司很小,佳敏加入时,只有五六个全职员工。大家什么都做,业务范围也在摸索中转型。佳敏接手过品牌咨询案例,做过实地访谈,负责过社交媒体运营,也考察过工厂。

“我想和最好的人学习,而我非常看重我现在老板的能力。老板几乎对我没有任何限制,让我去探索、学习,我正好不确定自己要深耕什么领域,这简直就是一个上天给我练手的好机会,为什么不做呢?加班又怎样?对我来说,它是零成本创业,甚至还有工资,这不是很有意思吗?而且作为entry level(初级岗位),你足够便宜,试错成本低,所以才珍贵,你可以尝试足够多的事。”

佳敏也并不后悔当时在申请上浪费了时间,她觉得更早面对真实的自己,有助于长远的发展。她自觉是一个会受到大环境影响的人,但影响并不在于改变她的想法,而是让她走出一条“曲折但通向自我的道路”:“外界的声音只会让我怀疑之后更确认,我已经不可能走在框架内的道路上了。”

02 “不在规则里玩,游戏也会进行下去”

佳敏对“规则”与“评判标准”的敏感,来自她在两种教育体系下的成长体验。

在她三四岁时,佳敏随外派工作的父母一起来到津巴布韦,直至小学二年级回到上海。在津巴布韦首都哈拉雷的国际学校里,佳敏的同学中有黑人,也有白人,不同种族、不同文化背景的孩子们一起唱津巴布韦国歌,从不觉得有什么奇怪。

小学里,上午教授英语、数学、音乐等课程,午休后,孩子们游泳、跑步,以及参加各种球类运动,一直到下午三点放学。“大家都在游戏中学习,也从来不讲语法、不背书。老师不给我们打分,只给我们good(好)、excellent(很好)或superb(非常好)的评价,总之每个词都是夸的。”

佳敏7岁时,回到上海上小学,开始适应另一套评价体系,成为“鸡娃”赛道的好学生。作业开始做到晚上九十点,周末被八九个补习班填满。她不再有时间运动,唯一的课外活动就是弹钢琴,而弹琴也是为了考级。只有到了寒暑假,佳敏回到津巴布韦,又再次游离于应试教育之外:“别人的假期在写作业,我的假期是真的在放假。”

“我一直觉得我过着一种双重身份的生活:在上海,是应试教育里的好学生;在津巴布韦,没有人在乎你考了多少分。时间与空间的转换,带来评价体系的多元化。我发现,即使我不在规则里玩,游戏也会进行下去。”

她成了典型的“乖乖女”,听家长的话,努力适应每一个评价体系和游戏规则。直到高中接触英语辩论,她才意识到,原来还存在另一种思维和游戏方式。

辩论的世界一度让她“非常上头”,她痴迷于社会学、心理学、科学等“除我之外,更大的议题”;更享受着批判性思维的快感——正反两方的观点让她明白,任何事都不是非黑即白的,不能简单化、标签化地看待问题。

“我在原有的评价体系之外找到了另一个评价体系,而且又能玩得很好,所以觉得原有的评价体系也没有多大决定性。当评价体系更多元的时候,我就不会那么焦虑了。”

她开始学会反思规则的合理性,开始“对字与字之间的那些东西非常较真”。朋友曾和她辩论,规则是用来遵守的,但她认为,“规则是人为设定的”。如果她发现了规则中的不合理,就一定要试着挑战它。

“不被单一的既定游戏规则绑定”——这就是佳敏毫不犹豫地选择申请上纽,并在上纽和IMA的环境中如鱼得水的原因。

佳敏觉得,上纽给学生足够大的空间,自由安排时间,在多元中探索适合自己的路径。她特别关注每天邮件里有什么活动,刚进上纽时,一周里有三四天都被不同话题的讲座、圆桌讨论、练琴、健身排得满满当当。毕业后,佳敏最不习惯的一点,便是“没有人会再给我发newsletter(新闻简报)了,我要自己去找城市里的各种活动”。

IMA大家庭则给了她更多爱与归属感,以至于现在,她仍会怀念那属于IMA的“群体性疗愈”。

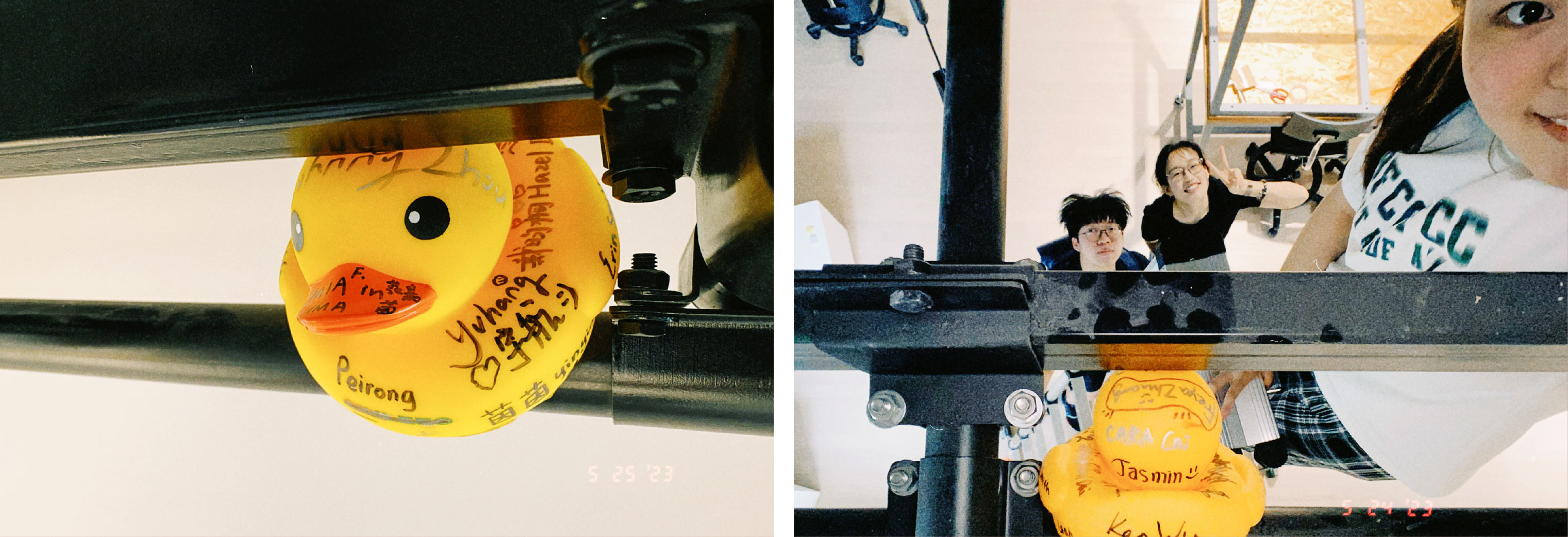

佳敏认为,这种氛围非常依托于IMA Studio(工作室)这个场域:“它在物理空间上把所有人都聚在一起。我们经常一起创作,一起点外卖,一起边吃外卖边看综艺。之前我们一起点柠檬茶的外卖,把店家送的小黄鸭都留在工作室,最后一共集了60多个!毕业前,我们还在一只最大的captain鸭子上签上了每个人的名字。IMA Studio承载了太多共同回忆。”

教授们也不吝惜花额外的时间维护IMA这个集体。“只要他们在工作室,就意味着你可以随时向他们提问,和他们讨论。有时候,我们在工作室写代码写得很晚,教授晚上十点也会在那里拿着一个蓝牙键盘,在学生面前走来走去,随时帮我们debug(调试)。所有人都希望帮你的项目呈现最好的效果,身体力行地陪伴你。我相信,这样保姆级的教授,在上海之外的校园,再也找不到。”

在IMA,她找到了自己的坐标——自我表达不必服从单一评判标准。她和同学们不必在同一个游戏规则中竞争排名,因为“IMA关注的是,在自己的作品里是否足够表达了你想表达的东西,每个人都有自己作品的评价体系”。佳敏说,在这个包容有爱的环境中,“你可以随时寻求帮助,可以向任何人开启一段对话,而所有人都会以同样友好的方式去回应你”。

03 “阳光接收器”

佳敏的同届IMA同学卞润禾和她从同一所高中升入上纽。大学后,二人才开始逐渐熟络,慢慢成为最好的朋友、“彼此生活的订阅者”。

大三在纽约海外交流时,她们是室友,一起体验纽约这座城市带来的惊喜,“为彼此的每一个一时兴起雀跃”。卞润禾记得,“纽约的施佳敏有两种形态:躺在洒满阳光的床上用奇怪的姿势呼呼大睡的施佳敏,还有在晴天刺眼的绿草地上不协调地手舞足蹈、眯着眼睛幸福大笑的施佳敏”。

她们聊的最多的是“爱”,一个“可以无限辩论下去的话题”。在这样的讨论中,卞润禾更加坚信,佳敏生性乐观:“她相信人是好的,世界是好的,事情是会变好的,就是不需要任何理由地相信。她相信无条件的善意,相信人和人之间是充满爱的。她拥有一种相信的天分。”

2023届校友王杰已的公司和佳敏的办公室离得很近。毕业后,她们常分享工作和生活,帮助彼此走出象牙塔。在王杰已看来,佳敏“像阳光接收器,总是能接收很多美好的人和事,也能透过她看到世界上很多美好的人和事”。她称佳敏为“活佛”,因为她总能给予陌生人信任,“对事物的接受度很高”。

现实当然并非没有阴影,佳敏只是不断在生活里练习去理解和接纳。

有一次,她被朋友“背刺”。但她没有因此全然否定对方,“ta会做出那样的事,只是因为那时ta自己的状态很不好”;

在职场里,她也见过人际关系的复杂。在一家互联网公司实习时,她看到了办公室权力角力,甚至优秀的人也可能被边缘化:“人际关系的曲折是很正常的。有人愿意把时间花在这些事上,我不愿意,我可以选择远离。”

“人本就是复杂的,如果因为一个标签、一件事、一句话,就对一个人抱有成见,自己的世界只会越变越窄。这也是上纽教会我的。”

她笃信状态是一种磁场,好状态带来好事情。“当自己有了好状态,在自己的坐标里自在、自洽、舒展,就会自然地吸引好机会、好事物、好人。”

当她状态不好的时候,她会通过运动来调整自己,户外、徒步、跑步,“过上一种体育生的生活”;而更多时候,她会一次次在想象中回到津巴布韦——佳敏说,那是她的“故乡”,是她的“精神锚点”。

每当佳敏脆弱、不安,被世俗的琐事牵绊,以至于钝化了感知幸福的能力,和自然中汲取的能量渐渐失去联结时,她会不断回到儿时在津巴布韦哈拉雷草地上的那个傍晚:

“小学的一个暑假,我看完了《变形金刚》第一部,结尾里,擎天柱直接回到他的赛博坦星球。那天我躺在落日后的草地上。草是热的,但是土地深处冒出的一点点冷气开始进入身体。我面对的是满天的星星,擎天柱在遥远的某个星星上,我们是可以看到对方的。那个时候,我觉得我是被守护着的,不管是背后的土地还是面前的星空。我是地球的孩子,我被宇宙拥抱。这可能是第一次产生这样的想法。”

那是让她感到完全安全的时空。“可能我对人类无条件的相信,来自对宇宙和自然的相信和爱。”

卞润禾记得,佳敏曾和她说:“我真的觉得我的生活不能再好了。”那一刻,她先是意外,但又完全理解她在说什么。“或许,我们不必为‘感到幸福’而烦恼。”