跳舞,可以和观众无关

陶思烨忘不了18岁那年在广州的一场演出。

天闷得透不过气,雨像是突然倒下来的,砸在临时小剧场的铁皮屋顶上,声音又响又乱。她在中央民族大学舞蹈学院读大二,和六个同学正在跳一支现代舞。

雨声太大了,快把音乐都淹没了,舞台灯也太亮了,她几乎看不见台下的观众。她担心要演砸,但顾不了那么多,只心无旁骛地跳,动作熟练,全是肌肉记忆。

她的注意力都在自己——看见尘埃在强光下飘,听到自己一起一伏的呼吸和心跳,甚至能感觉出手臂上的汗毛在往哪个方向倒。

她说,那是她第一次感到她爱上跳舞了,“原来,跳舞可以和观众无关,跳舞关乎的是自己,是一件私人的事。”

5岁进少年宫学舞,11岁离开故乡扬州,独自去北京,进入专业的舞蹈学校,算起来,到18岁那年,陶思烨的舞龄已经有13年了。

“在那之前,跳舞是因为擅长,被他人肯定,但自己从来没想过舞蹈究竟是什么。”那场演出,像开悟一般,成为她意识觉醒的时刻。

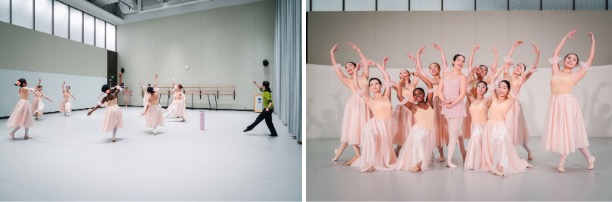

2024年11月5日,上海纽约大学舞蹈教室,一节寻常的芭蕾舞课,11名同学肤色各异,高矮不一,面向镜墙排练经典剧目《胡桃夹子》。一个月后,这支舞蹈要在全校公演。

上纽没有艺术专业,也没有传统高校的艺术特长生,选修这门课的学生来自中国、美国、蒙古、秘鲁、危地马拉和加拿大,只有三人小时候学过,其他都是零基础。喜欢加好奇,驱使她们走进上纽舞蹈课堂。

那天排练的是一个新段落,有跟不上拍子的,有忘记动作的,有怎么跳都觉得别扭、忍不住笑场的,状况频出。陶思烨没有愠色,耐心示范,提点和鼓励时而温柔,时而激情。

热身,她带领学生“扫描”自己的身体——你的耳朵现在是什么状态?你的后背感觉如何?当同学从你身边走过的时候,你的眼睛是往哪里看的?你的重心如何?

她让学生把注意力集中在身体意识上,下一步再去执行动作。

学生觉得跳得不好看,尴尬,还因为达不到期待感到失落。陶思烨鼓励他们,“不要去想,而是去做。不断的练习,经验的积累,能让你慢慢掌握自己的身体,最终到达能表达自己的层面。”

2023届校友肖京晨回忆,“思烨从来没有对我们说,这样跳不对,或者不美,她完全抛开表面看上去是更轻盈还是更僵硬,而是深究每个人对舞蹈的体会是怎样。她也不是在改造我们,她只是接纳、理解,然后一起进步。”

如今在芝加哥大学读人类学硕士的她,在上纽主修社会学,选过陶思烨的两门课,随她学习中国民族民间舞。

在走进陶思烨的教室前,肖京晨六年没跳过舞了。她五岁开始接触古典舞,直到青春期停下来,因为“不长个,还长胖了”,无法像纤细的仙女一样旋转跳跃。

那时候,她从老师那里接收到的信息是——你正在变得无能。

可陶思烨告诉她,身体的变化,意味着你可以跳不一样的题材,不一样的舞种,并不代表你该从此被拒在舞蹈门外,不是只有达到某一种标准才有资格做这件事。

她说,任何人,任何身材,在任何地方,任何时间,都可以跳舞。

“我在意的不是人们如何舞动,而是他们因何起舞”

陶思烨不是技术至上派,她在上纽实践的是一种鼓励式的教育,强调人人都有平等舞蹈的权利,主张舞者聆听自己的身体。这样的理念和方法与她本人学生时代接受的训练完全不同。

有时候,她觉得自己是自己经历的反叛者。

很多年,她被严苛乃至残酷的标准审视和评价。“吃得苦中苦,方为舞中人”,是她少年时代的日常。

因为要达到老师口中的那个特定的“完美”,自11岁起,她的一天就是从天未亮开始的。连续六年,除了周末,她每天五点起床,五点半出门赶早功,七点半吃早饭,除却文化课时间,是四到六小时的芭蕾舞和民族舞专业课,晚饭后,再有两小时晚功。

冬天最苦。雪厚到没过脚踝的日子一样早起,天是黑的,舞房是黑的,有时候练功房就她一个小孩。压腿、翻身、劈叉腾空、小跳、大跳,好几回跳到吐,吐完再接着跳。

教芭蕾的老师手里常握着一把折扇。有一次,她腿没踢到位,扇子重重敲在她腿上,断了,老师丢下一句:“记得给我买把新的。”

11岁就感觉到腿麻,那会以为是劳累,后来,医生解释,那是长期过度训练导致的脊椎侧弯。

某艺术学院附中招生那年,她被拒,面试老师说,我们很喜欢这个孩子,她的臂长、腿长、脖子、头围我们都用尺量过,符合黄金比例。可惜,她的脊椎不够笔直。

美,真的需要这样高度标准化吗?

陶思烨开始怀疑,甚至“反叛”。但,那不是发生在一瞬间。变化,是一个过程。

大学里,她“不务正业”,常跟学文学、新闻传播、社会学、经济学的朋友待在一起,因为“他们身上有不同的气质,能从他们那学些有趣的,让我看见我身上不太好的东西,然后有意识地抛掉它”。

她不爱化妆,不太追剧,很少逛街购物,她参加话剧社团,听很多音乐,读杂书,看展览,喜欢印象派的画作,现代主义的雕塑,喜欢“从舞蹈的圈子里跳出来看舞蹈”。

她视“舞蹈剧场之母”皮娜·鲍什(Pina Bausch)为偶像。这位来自德国的现代舞先驱说过一句著名的话:“I'm not interested in how people move, but in what moves them.”(我在意的不是人们如何舞动,而是他们因何起舞。)

她的思想养料越发丰富、复杂。她自己也想不到,有一天,那些滋养过她的,震撼过她的,会一起照进她在上纽的芭蕾舞和民族舞课堂。

不可预测的成长

陶思烨与上纽的缘分始于2017年。

中央民族大学舞蹈表演硕士毕业的她,从朋友口中偶然得知,中美合办的上海纽约大学在招聘舞蹈教授,老师需要用英语,教来自不同国家的学生跳中国民族舞和芭蕾舞。

她觉得这太酷了,决定突破能力边界,从北京来到上海,做一件从不在她人生规划中、同学里无人尝试的事。

第一个挑战来自教材。她寻遍所有资源,找不到任何一本可以直接拿来用的英文书,辅助她教不同国家的学生跳藏族舞、朝鲜族舞、蒙古舞、傣族舞。

于是,她亲自上阵,翻译舞蹈动作的名称,舞蹈背后的历史故事,舞蹈里讲述的民间传说。

与单纯要求执行动作的刻板教学不同,肖京晨记得,思烨总是希望她们去思考为什么那样跳。

学习朝鲜族舞时,陶思烨问她们:为何这个舞种的动作总是圆的、慢的、对称的?她引导她们阅读,做研究,从文化的视角理解、感知身体的表达。

肖京晨由此知道,那是一个“视等待、自然、留白为美的民族”,那样的跳舞方式可以追溯到几百年前,她感觉到,“自己的身体仿佛与古人有了某种联系”。

皮娜·鲍什对陶思烨是有影响的。和她一样,陶思烨是舞者,也是编舞,她在课上不只示范动作,更会发问,挖掘舞者内心深处那个“你是谁,你为何而跳”。

2023年春季期末秀,肖京晨和八个女孩表演了杨丽萍的一支作品《高原女人》。

太阳歇歇么 歇得呢

月亮歇歇么 歇得呢

女人歇歇么 歇不得

女人歇下来么 火塘会熄掉呢

……

曲子简单,是用云南方言吟唱的。舞蹈动作粗粝、质朴,表现的是高原女性非一般的坚韧、勤劳和牺牲。舞蹈结尾,肖京晨被众人托举到最高点。有现场观众感动拭泪。

这个动作排练了很多次才成功。肖京晨说,“思烨以近乎质问的方式,让我想象、代入——如果我是这个女性群体的一员,我被这样托举,会是什么感觉?”

肖京晨忽然就想起了自己的外婆和奶奶,“我走了她们从来没走过的这么远,我能走到这一步,是因为她们的存在。”

她也是第一次从身体层面,直观地感受到“托举”意味着什么。“那不再是抽象动作的语言描绘。当我的身体被托起时,我相信我就是那个女人,是想过逃跑的女人,是怀孕、生育、劳作的女人,是撑起了整个家的女人。”

演出时,陶思烨看见了肖京晨眼里因为深深共情泛着的泪光。

这是她期待看到的学生样子——在舞蹈中,撕开表面,感受和表达最真实的自己,或重新发现自己,并且,在这个过程里学会与他人合作,某些时刻,愿意把身体“交给”其他舞者同学,带着信念,共同完成作品。

来上陶思烨课的学生,国籍和专业五花八门,舞蹈并非他们的主课。可有趣的是,在上纽博雅教育的土壤下,这门“兴趣课”、辅修专业,竟意外为一些学生埋下了人生的另一条伏线。

主修综合人文的王胤淇来自内蒙古。陶思烨记得,第一堂课上,他听到左右方向的指令都要反应一下,几乎没有舞蹈基础。但他无比刻苦,进步之巨大,肉眼可见。他修满了上纽所有的舞蹈课,大三开始,想以舞蹈为志业。大四,和舞蹈课上认识的主修哲学的女友梁晓,双双申请上加州大学尔湾分校,攻读舞蹈硕士。

最近的消息是,两人已在美国哥伦布当自由舞者和编舞,作品在各大艺术平台可见。

像这样按照“不可预测的方式”悄然成长的孩子们,陶思烨如数家珍。

主修交互媒体艺术的沙嘉韵,如今在俄亥俄州立大学读舞蹈研究生。从纽约校园来上纽交流的王孙博宇,跑去了剑桥大学读艺术硕士。

主修社会科学的Amy Ernst,工作几年后,决定重返校园,赴加州州立大学长滩分校学舞蹈;专业是心理学和集成数字媒体的纽大学生冯采艺,在上海交流完回到纽约,决定选择舞蹈作为研究方向,拿到了加州艺术学院(CalArts)舞蹈编导艺术硕士录取通知,以及几乎全额的奖学金。

跳舞,有什么用?

在陶思烨眼里,上纽的学生开放、敏锐、爱冒险、善于思考、有批判精神。在学生眼里,这些优点,又何尝不是陶老师与他们的共同点。

师生相互成就,也许正源于此。

她总是在问问题。比如,舞蹈能为这个社会带来什么?

坐公交车,眼前闪过一片待拆迁的房子,她好奇,想去看看。四下漆黑,几乎搬空了,唯有一户亮着灯,里面传来萨克斯风的声音。一位大叔骑着电瓶车迎面过来,车头挂着个音箱,音乐格外响。大叔停下车,拉着她说了一个多小时,说他的不舍和不甘。

陶思烨脑子里冒出无数画面,觉得应该记录点什么。

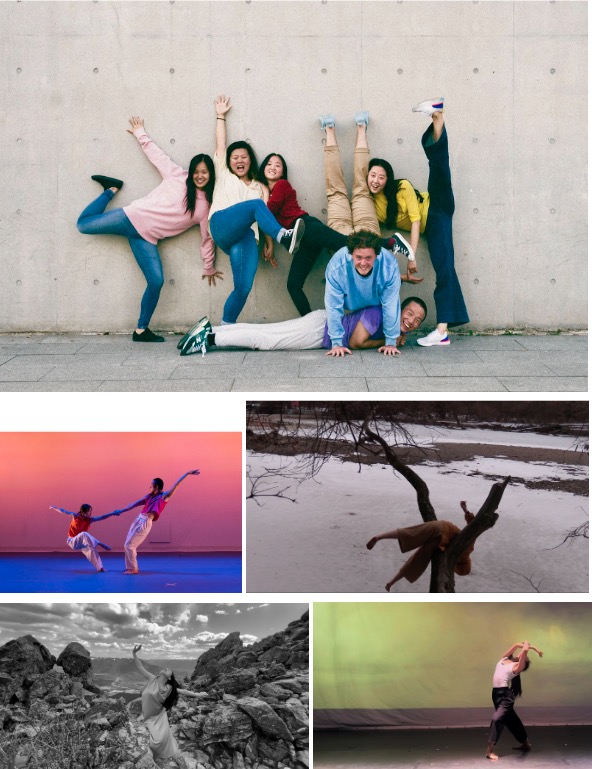

她和一位独立摄影师朋友找到一间只剩沙发椅和乱砖块的废弃屋子,然后穿着素衣,在落满灰尘的水泥地上起舞,影像被制作成舞蹈短片《娑婆》(Shattered Ripples),讲述一个女人和老宅的告别。

她形容自己的这支黑白片,“柔软又坚硬”。

作品最终斩获2022年美国洛杉矶公共舞蹈电影节 “最佳评审奖”,在15个国家展映过,入围了24个国际舞蹈艺术节。

她的另一支舞蹈纪录片《看与被看》(Watch, and Being Watched),邀请了五位上纽学生一起创作和表演,呈现的是舞者与观众之间的角色互换,也在同一个电影节上获了奖,拿下“最佳舞蹈和公众融合奖”。

最新的喜讯是——今年的编舞作品《尘埃之上》(Floating Dust),刚刚入选2025年美国奥兰多现代舞编舞节,表演者是她汉唐舞课上的学生孙羽卓。

陶思烨说,这支作品想要探讨的是人的孤独,隐秘的情感,潜藏的能量。她时常在想:舞蹈究竟能如何揭示人?又带给人什么?身体和思想到底是什么关系?

学生肖京晨给过一个让她惊喜的论述。

她觉得,舞蹈带给了她创造力,“这种创造力不是显性的,不是说人人最后都要成为舞蹈家,而是让力量在我们身上萌发。”

她描述起舞蹈课的学生群像,“我们这批同学里,有人走上职业舞者的道路,本科阶段就试着把物理、哲学融进舞蹈,这都是挑战常规,是创造。而我自己,会大大方方地去跳广场舞,这是很小的事情,也是创造力。舞蹈让我认识自己,意识到我是灵活的、结实的、柔韧的、善于观察的、肌肉力量不足的、笨拙的,但不只有流畅的才是美的,凝滞、卡顿,也是一种表达。我以前不敢承认这样的自己,现在我敢。”

“清醒且自洽,是创造很多东西的起点。”肖京晨语气笃定。

相比“创造力”,陶思烨更爱谈论“感知力”。

她始终觉得,跳舞的人,是生活里更敏锐的捕捉者。“敏锐到可以察觉,自己是如何端起一杯咖啡的,地铁进站时地面在如何颤动,风从哪个方向吹来。”

这样的感知,也是在探索身体的边界——“你不知道人可以灵敏到什么程度。跳舞,让人容易向内看。”

她相信,舞蹈是人的本能,带着无需翻译,自会流动的情感。当意识和身体同时迸发出能量,是一件酣畅淋漓的事,“有时候,舞蹈的妙处,就在于探索身体和思想在控制与放手之间的微妙转换“。

“理智可贵,但人总是需要一些原始的,疯狂的,来不及去想的,非理智的时刻。学生在其他课上,也许习惯了听、想、理性推演,但舞蹈课,让学生放下这些认知惯性,试着让身体先于意识。”

舞蹈,拓宽了学习者的学习方式,在上纽,舞蹈也作为一种具象化的手段,让这里的国际学生理解异国文化。

2018年,陶思烨教过一个班,八个学生,没有一个中国人,“文化上那么不同,但是情感是共通的”,大家一起学跳藏族舞,作品探讨的是藏传佛教里的“无常”和“轮回”。

她带学生看藏族坛城画。画作,用彩色细沙绘制几周而成,一瞬间,僧侣用双手将其摧毁。最后,沙子再次撒入江河,万物流转不息。

学生们能感受到舞蹈里的深意,大家有一种说不清道不明的默契,“那个时候,真觉得,舞蹈是无形的文化桥梁。”陶思烨说。

在上纽当了八年老师,她觉得自己也在跟学生一起变化,长成了她没有想过的样子。学校里的各路“神仙”,不时带给她新的视角。

去年冬天,她与交互媒体艺术专业的Jung Hyun Moon教授合办了一场“舞蹈与AI”的工作坊,尝试用动作跟踪系统和机器学习模型来重新解释舞蹈动作,探索新的艺术体验和教育方式。

她还在酝酿新的舞蹈影像作品,最近两年,一直在关注上海的“无桌面人群”——那些不依赖固定电脑桌办公的人。她走进了钢铁厂,与工人素人共舞,基于他们真实的劳动状态创作。SMG(上海广播电视台)拍过,剪成了一部纪录片,叫《路过·人间》。

短期任务满满当当,至于更远的未来,她想得少,“保持学习,保持开放,谁知道下一站会遇见什么惊喜呢?”